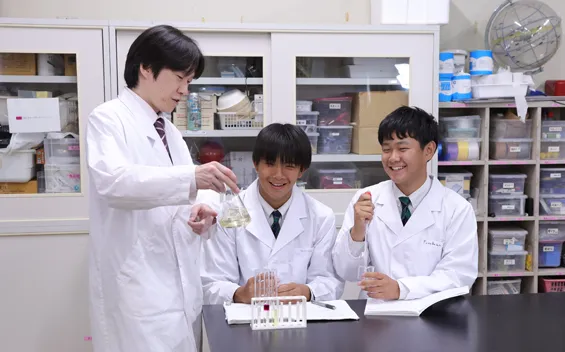

理科

座学と実験で思考力と探究心を養成

中学での学習

理科への興味関心を引き出す

4時間の授業を2時間ずつに分け、分野別(物理・化学・生物・地学)で展開。1・2年生では、さらに週1時間、生徒の興味関心を引き出すことに重点を置いた「理科実験」を実施。基礎から応用まで幅広い内容を取り扱い、自然現象への広い視点、深く考える習慣を身につけます。高校の内容も一部先取り学習します。中学カリキュラム

| 物理 | 化学 | 生物 | 地学 | 理科実験 | 計 | |

| 中1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |

| 中2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||

| 中3 | 2 | 2 | 4 |

高校での学習

化学を中心としたカリキュラム

1年生では化学基礎と地学基礎を、2年生では文系は生物基礎を学び、理系は化学および生物基礎か物理基礎を選択して体系的に学びます。理系の生徒は中学2年生から高校3年生まで5年間継続して化学を学習します。受験に必要な知識や思考力を、化学の知識を背景にして実験をしながら着実に身につけていきます。学びのポイント

STUDY+

理科実験

理科実験

「凧はどうして空に舞い上がるんだろう」「ビルの4階から落としても卵が割れない容器って作れるかな」「お米を炊く時、炊飯器の中はどうなっているんだろう」。そんな「なぜ」や「不思議」にトライし、時には他教科とコラボレーションしながら、理屈を解き明かしていくのが理科実験です。興味関心を向けて動いてみることで、気づきを得られたり、アイデアが浮かんだり。日常の中にある理科を通して、思考力のもとになる疑問を持つ力を養います。

| 理科実験Ⅰ |

- 超低温の世界(液体窒素)

- フランクリンモーター

- プランクトンの観察

- 溶液の性質

- 光の三原色

- 界面活性剤の性質

- 酵母と発酵

- マグマの性質と火山

- 光の屈折とモノの見え方

- みんなの「あ」はどんな音色?

- ペーパークロマトグラフィー

- DNAの抽出

- 紫キャベツと冷やし中華 ※1

- ミウラ折り

- 心臓の解剖と観察 など

| 理科実験Ⅱ |

- 電磁石とクリップの数のグラフ

- 電気パン

- 落下による衝撃吸収実験Ⅰ・Ⅱ

- 橋の強度

- 静電気

- スルメイカの解剖

- イワシの解剖

- 米の炊飯実験 ※1

- 水酸化バリウムと硫酸の中和

- 温泉卵の実験

- 煙草の害についての実験 ※2

- ボルタ電池

- 鉄の酸化(カイロ)

- 蒸気機関車の実験

- 火色反応

- ペットボトル顕微鏡の作製 など

※1 家庭科とのコラボレーション

※2 保健体育科とのコラボレーション